【2023年・上半期ベストアルバム】

【2023年・上半期ベストアルバム】

・2023年上半期に発表されたアルバムの個人的ベスト20選(順位なし)です。

・評価基準はこちらです。

http://closedeyevisuals.hatenablog.com/entry/2014/12/30/012322

個人的に「肌に合う」「繰り返し興味深く聴き込める」ものを優先して選んでいます。

自分と相性が良くなく、あまり頻繁に接することはできないと判断した場合は、圧倒的にクオリティが高く誰もが認める名盤と思われるものであっても順位が低めになることがあります。「作品の凄さ(のうち個人的に把握できたもの)」×「個人的相性」の多寡から選ばれた作品のリストと考えてくださると幸いです。

・これはあくまで自分の考えなのですが、他の誰かに見せるべく公開するベスト記事では、あまり多くの作品を挙げるべきではないと思っています。自分がそういう記事を読む場合、30枚も50枚も(具体的な記述なしで)「順不同」で並べられてもどれに注目すればいいのか迷いますし、たとえ順位付けされていたとしても、そんなに多くの枚数に手を出すのも面倒ですから、せいぜい上位5~10枚くらいにしか目が留まりません。

(この場合でいえば「11~30位はそんなに面白くないんだな」と思ってしまうことさえあり得ます。)

たとえば一年に500枚くらい聴き通した上で「出色の作品30枚でその年を総括する」のならそれでもいいのですが、「自分はこんなに聴いている」という主張をしたいのならともかく、「どうしても聴いてほしい傑作をお知らせする」お薦め目的で書くならば、思い切って絞り込んだ少数精鋭を提示するほうが、読む側に伝わり印象に残りやすくなると思うのです。

以下の20作は、そういう意図のもとで選ばれた傑作です。選ぶ方によっては「ベスト1」になる可能性も高いものばかりですし、機会があればぜひ聴いてみられることをお勧めいたします。もちろんここに入っていない傑作も多数存在します。他の方のベスト記事とあわせて参考にして頂けると幸いです。

・いずれの作品も10回以上聴き通しています。

(20回以上聴き通したけれども20選からは外した、というアルバムも少なからずあります)

[上半期20](アルファベット音順)

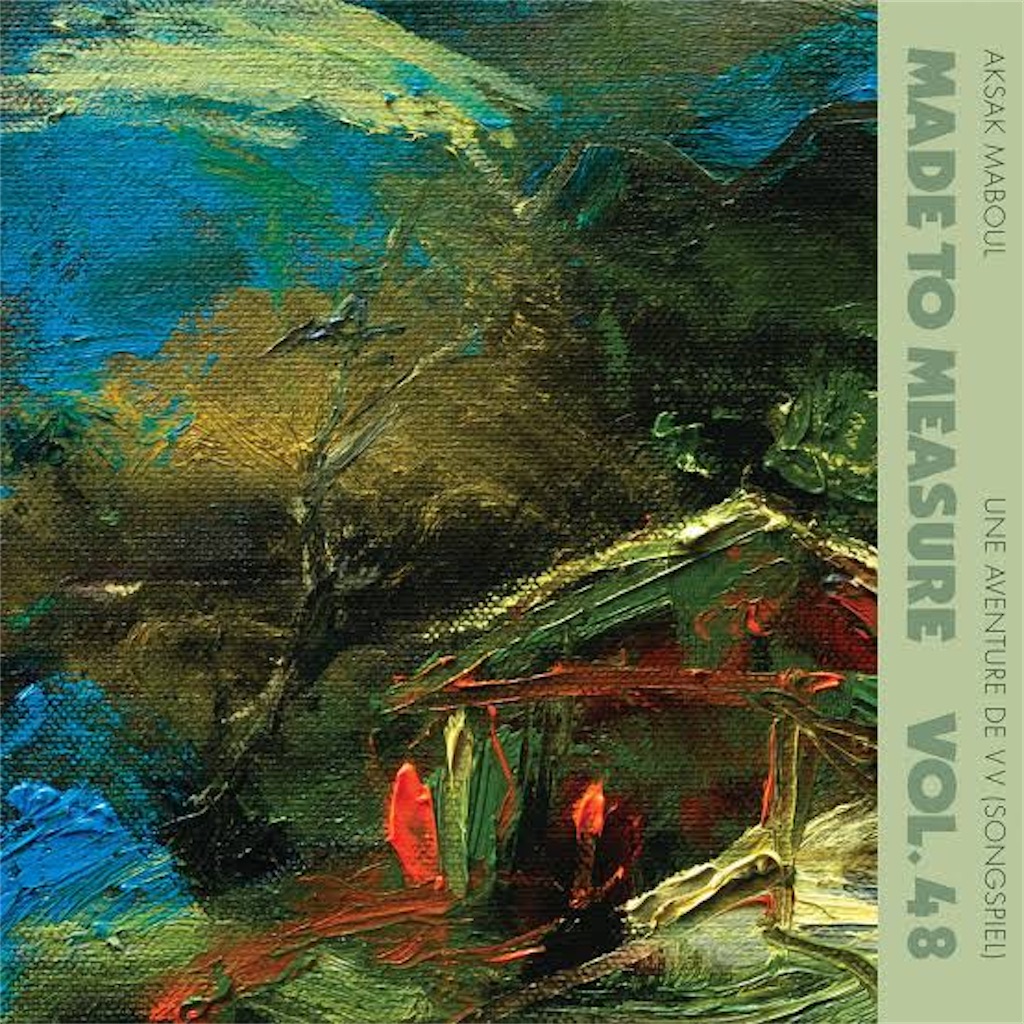

Aksak Maboul:Une aventure de VV(Songspiel)(Made to Measure Vol. 48)

ひとことで言うならば、気難しさと可愛らしさの際を極めた音楽というところだろうか。BBC(英国放送協会)やRTF(テキサス大学オースティン校のRadio-Television-Film workshops)などの創造的なワークショップから生まれたラジオ劇、または20世紀前半の挑戦的な大衆演劇作品、そうしたものにインスパイアされた15曲63分の組曲……というと何やら面倒くさそうだが、どこをとっても変則的なのに小難しい印象はほとんどなく、奇妙なおもてなしに興を惹かれていたらいつの間にか聴き終えてしまえている。高度で複雑で、それでいてアクセスしやすい音楽になっているのがすごい。

例えば「L’ombre double」(二重の影)の現代音楽的な管弦アレンジや不協和音も、そうした音楽ならではのこけおどし感を上品でチャーミングな佇まいに落とし込んでいるからか、教養をひけらかすいけすかない感じはほとんどない。これは、いわゆるRIO(Rock in Opposition)〜レコメンデッド・レコードの系譜に確かに連なるものではあるのだが、そこに属するバンドの多くが気難しさ>親しみやすさというバランスに落ち着いているのに対し、Aksak Maboulはそこから出発しながらも気難しさ≒親しみやすさの配合を突き詰めている印象がある。40年ぶりの復活作となった前作『Figures』(2020年リリース)がプログレの枠を越えて評価されたのも、上記のような音楽的素養と現行ポピュラー音楽のビートを掛け合わせた楽曲の魅力に加え、気難しさ≦親しみやすさのチューニングが絶妙だったのが大きいのではないか。清潔感がありつつ、それでいて潔癖にならないアヴァンギャルド。こうした“味わい”の部分をここまで練り上げた音楽にはなかなか出会えないし、個人的に惹かれる理由もそこにあるのではないかと思う。

その上で、楽曲の構造や演奏だけみても非常にクオリティが高く興味深い。ミニマル音楽とポエトリー・リーディング的な語りが絡む「Talking with the Birds」にはハイナー・ゲッベルスとアンサンブル・モデルンの共演に通じる妙味があるし、「La parole de la peau」(肌の言葉)の不穏でチャーミングなコード&メロディも、フランク・ザッパやカンタベリー系のバンドに連なるものなのに“Aksak Maboulならでは”と感じさせるオリジナリティが宿っている。ルーツとなった音楽の要素を随所にまぶしつつ、2023年の今だからこそ得られる知見や音響技巧を通して発展させる。キャリア46年のバンドがこれを作れるのかと驚かされるフレッシュな音楽だが、そのキャリアがあるからこそ生み出せるものでもあるのだろう。年輪を重ねた瑞々しさが本当に素晴らしいアルバムだ。

BUCK-TICK:異空 -IZORA-

メジャーデビュー35周年を飾る23枚目のオリジナルアルバム。BUCK-TICKは常に音楽的な変化を繰り返していて、アルバム全体の仕上がりとしては一つとして同じ路線を取らず新鮮であり続けているのだが、作曲面(特に、メインソングライターである今井寿の担当曲)に関して言えば、その骨格の部分は限られた幾つかのパターンに収斂してきている印象がある。本作収録曲でわかりやすいのが「ヒズミ」と「名も無きわたし」で、前者は「夢魔」(『十三階は月光』収録)、後者は「形而上 流星」(『或いはアナーキー』収録)を直接的に連想させる箇所が多い。また、「野良猫ブルー」のジャズ歌謡+ダブ音響的な路線は『darker than darkness -style 93-』に、マーシャル・インダストリアル的な曲調が映える(反戦的な歌詞と組み合わされることで生まれる音楽的な皮肉が見事な)「ワルキューレの騎行」は「メランコリア」(『或いはアナーキー』収録)や「BABEL」(『No.0』収録)に通じる。しかしその上で、そうした骨格部を彩るアレンジは新鮮なものが多く、サウンドプロダクションも現行の先鋭的なポピュラー音楽に見劣りしない冴えた仕上がりになっているし、それを形にする演奏も素晴らしい。そして、そういった演奏面の成熟を軸に据えてみれば、上記のような作曲のパターン化はむしろ良いことにも思えてくる。

BUCK-TICKが何より凄いのは、これだけ活動期間が長いのに演奏表現力がまったく衰えない、それどころかどんどん良くなり続けていることだろう。特に2010年代に入ってからの成長は驚異的で、アルバム発表のたびに最高到達点を更新し続けている感さえある。本作収録曲でわかりやすいのが「Campanella 花束を君に」で、派手ではないが絶妙な力加減でドライヴし続けるグルーヴには、AC/DCにも勝るとも劣らない滋味がある。そして、櫻井敦司の歌唱表現力は素晴らしいというほかない。血が出るように切実なのにそれを笑い飛ばすような恰幅の良さがあり、その上で柔らかく親しみ深い佇まいは、完璧に磨き上げられた発声&フレージング技術も相まって、ほとんど比類なき高みにある。「太陽とイカロス」や「ヒズミ」(曲調は真逆だがテーマには相通じるものがある)などは櫻井の声がなければ成立しないだろう。とことんシリアスで私小説的なのに、嫌味のない美丈夫が理屈抜きに良い歌を披露し続けるエンタメとしても楽しめる。そして、そういった持ち味を活かす場としての楽曲のパターン化は、演奏する身体に最も合う仕立てを見つけ更新し続けるにあたっての最適化とも見なせるし、そうした路線特化は、アンサンブル表現の方向性を絞りそこに焦点を当てて磨き続けることにも繋がる。『異空』はBUCK-TICKのこうした活動姿勢が特によく表れているアルバムで、手癖を確立したからこそ到達できる境地もあるのだと納得させてくれる作品でもある。

以上をふまえて述べておかなければならないのが、近年ソングライターとしての存在感をどんどん増してきている星野英彦の貢献だろう。バンドの新たな代表曲となった感さえある「さよならシェルター」にせよ、前作『ABRACADABRA』収録の「月の砂漠」を発展させたような官能美あふれる「愛のハレム」にせよ、本作のリードシングルになりテーマ表現の軸を担ってもいる「太陽とイカロス」にせよ、過去曲にはなかった類の滋味を加え、絶妙な塩梅で全体の印象を更新している。本作のアートワークは、こうした手癖/新味のバランスを調整しながら発展、螺旋状の軌跡を描きながら深化を続けるBUCK-TICKの活動を非常によく表している。個人的にはもう少し手癖<新味寄りのバランスになってほしい(そしてそれが十分できるはず)と思うけれども、今の方向性も文句なしに素晴らしいし、世界的にみても唯一無二の存在なのは間違いない。これからも我が道を進み続けていただきたいものである。

cero: e o

ceroは個人的にはのめり込みきれないバンドだった。過去作はいずれも日本のポピュラー音楽における歴史的名盤だし、ライヴアクトとしても優れていることはわかるのだが、自分たちがスノッブなことを弁えつつその気配を薄めようとする態度には(非常に高い精度でなされているために、その手の音楽一般に比べれば遥かに好感が持てるものの)消しきれないいけすかなさが漂うし、ライヴでの歌いまわしがところどころ雑なために楽曲の魅力が再現しきれていないのも、理屈抜きに酔わせてはもらえない理由として大きかったように思う。しかし、5年ぶりの新譜となった『 e o』はだいぶ様子が違っている。スノッブな気配を薄める配慮が徹底的に洗練され、至適な濃度に希釈された臭みが香水のように心地よく映えているからなのか、それとも、そうした態度と音楽/音響の方向性が一致した結果、すべての要素が不純物でないと感じられるようになったからなのか。本作には、理屈抜きに酔わされはしないからこそ得られる居心地の良さ、洗練された距離感のようなものがあるように思われる。これは自分にとっては嬉しい驚きだったし、そういう個人的な理由もあわせ、本作が高い評価を得るのは妥当に思える。掛け値なしの傑作だろう。

本作に収録されている「Fuha」という曲名は、水木しげる作品に頻出する感嘆詞「フハッ」(驚きと虚脱感の入り混じった反応を示す)からきているという。水木しげるは日本を代表する漫画家で、表現形式としてはオールドスクールながら、独自の奇想や突き抜けていい加減な論理展開、超絶的な艶をもつ描線の魅力により、時代を越えて新鮮な印象を保つことができている。これを強引にceroの音楽に絡めていうと、前作『POLY LIFE MULTI SOUL』までのceroは、(音楽領域における)水木のようなジャンル創成期の偉人の要素を現代的なスタイルや技術で洗練し、同時代の人間がアクセスしやすいかたちに仕上げていた面も多かったように思う。しかしそれは、特定の“同時代”性を与えられたことで「タイムレス」な新鮮さは(ごく微量ながら)減じられたものでもあった。それが本作『 e o』では、過去作で取り組んでいたネオソウルやアフロポリリズムのような(その時々のトレンドでもあった)コンセプトにかかずらうのをやめたおかげで、結果として水木的な“超時代”性が生まれている印象がある。その上で、最新の音響感覚(低域を厚くしすぎないプロダクションなど、同時代のポピュラー音楽やビートミュージックに対する向き合い方)もしっかり示されている。「マルコス・ヴァーリの『Previsão do tempo』(1973年リリース)は2023年の今も新鮮に聴ける」というのに近い感覚で接することができる、50年後に聴いても新鮮な作品になっているのではないかと思う。

アルバムの流れに関して言うなら、最後2曲の締め方がほんの少し性急に感じられるというか、そのあたりの離陸速度がそれまでに比べ不自然に増しているようにも感じられるのだが、これは水木しげる作品の心地よい唐突さを連想すれば納得できるものでもあるし(個人的には名作短編「ベーレンホイターの女」を思い出す)、アルバム冒頭に戻ったときの繋がりが滑らかなこともあって、つい何度もリピートしたくなってしまう。これも今のceroならではの“洗練された距離感”のなせるわざなのだろう。どうしようもなく好きになれるわけではないが、不思議な居心地があって、どれだけ接しても気疲れさせられない。他者としての存在感を程よく保ってくれる、なんとも有り難い作品だ。

Desire Marea:On the Romance of Being

南アフリカ出身のデュオFAKAの一員としてキャリアをスタート、Gqomなどを基調とした先鋭的なダンスミュージックに取り組んできたDesire Mareaが、出身国の優れたミュージシャン(ジャズや実験音楽シーンの中心的な存在だという)と共に13人のバンドアンサンブルで作り上げたソロ2作目…といった話はBandcampのAlbum of the Day紹介記事などに詳しいので、興味を惹かれた場合はそちらを読んでいただくとして、ここで初めて知った方は何よりもまず音を聴いてみてほしい。どこまでも素晴らしい歌と曲に理屈抜きに酔わされるはずだ。本作の聴き味を一言でいうなら〈70年代のダニー・ハサウェイと2010年代のSwansを足して割らない〉感じで、プログレッシヴなソウルミュージックの洗練された美しさと、ジャンク〜ポストロックのささくれ立った質感とが、南アフリカからアフリカ全域に至る音楽語彙を加えた形でどこまでも拡張されている。官能的だが伊達にはならない佇まいはRoxy Musicにも通じ、リズムの“間”を緻密に操り掘り下げる演奏表現力は、ユッスー・ンドゥールやサリフ・ケイタのようなレジェンドにも匹敵する。アルバム全体の流れも極めて良い。とてつもない境地に達した作品だと思う。

本作の楽曲は様々な問題(同性愛嫌悪の暴力・抑圧、有害な男らしさ、環境破壊など)に真摯に向き合っているが、その上で底抜けに親しみ深いポピュラー音楽にもなっている。それを可能にするのがDesireの歌声で、完璧にたくましく豊かなのに決して“圧倒的”にはならない力加減は素晴らしいと言うほかない。特に、太く柔らかいファルセットは絶品で、薄絹に包まれたしなやかな筋肉を思わせる響きはジャンルを越えた超一流だろう。本作では、こうした声の魅力やダイナミクスコントロールの妙が全体の居心地にそのまま反映されている。おおらかで楽天的な佇まいと、深刻な問題から目を逸らさず立ち向かう姿勢とが、その双方が突き抜けて高いレベルで両立されることにより、活力に溢れつつ気疲れさせられない聴き味が保たれる。アルバムのハイライトとなった「Rah」はその好例だし、その感動(≒ダメージ)を十分な尺をとって解きほぐしてくれる最後2曲の構成も好ましい。どこまでもドラマティックなのに全く浮世離れしていない、甘い詠嘆を形にしたような音楽。お薦めだ。

Dødheimsgard:Black Medium Current

Dødheimsgardはブラックメタルの前衛的な側面を代表するバンド(実質的にはVicotnikのソロプロジェクト)で、ノルウェーシーン黎明期のプリミティヴなスタイルから出発し、変則的な電子音楽の系譜も取り込みながらこのジャンルの尖端部を切り拓いてきた(おおまかな活動歴はこちらの記事で概説した)。本作は実に8年ぶりのアルバムで、“アヴァンギャルド・ブラックメタル”を極めた前作『A Umbra Omega』の入り組んだ構造を整理しつつ、90年代の名作EP『Satanic Art』や〈CODE〉(Vicotnikがメンバーとして関与)の初期2作に通じる美旋律を潤沢に取り込んでいる。このメロディがいずれも絶品で、一般的なブラックメタル形式における淡白な活かし方(トレモロギター&ブラストビートを延々連発するブラックメタルの居心地はソングというよりもアンビエントに近い)を引き継ぎつつ、歌曲の主役としての存在感を絶妙に示している。突き抜けた分かりやすさと奇怪な構造が当たり前のように並び立つ本作は、その双方がなければ到達し得ない境地を描いているように思う。

この「奇怪な構造」について言うと、本作は“アヴァンギャルド”な部分においても確かな発展を遂げている。ブラックメタルならではの霞のような音色に程よい肉感を加えたアンサンブル(ドラムスは非常にうまいが、そちらよりもギターを軸として聴いたほうがリズムの流れを捉えやすい)には名作『666 International』とは質の異なる良さがあるし、Vicotnikが初めてリードボーカルを担当したことで全面開放された多重録音コーラスは、他では聴けない無二の妙味となっている。アルバムの構成も、変拍子の嵐を経て最後はMeshuggah式変則4拍子系(「Abyss Perihelion Transit」)に着地、あまりにも美しいレクイエム(ベース担当のL.E. Måløyが作ったピアノ曲)に至る流れが本当に素晴らしい。異様でおどろおどろしいのに気取った感じは一切なく、どんな角度から見ても直感的に美しいと思える魅力がある。無頼の限りを尽くした前衛音楽家が“歌”に回帰し、最高の成果を示した傑作だ。

Genevieve Artadi:Forever Forever

昨年末のルイス・コール来日公演は、ルイス自身のステージも大変素晴らしかったが、ジェネヴィーヴ・アルターディのソロを予備知識なしで観れたのも個人的に大きな収穫だった。フランク・ザッパ的な歌メロをルイス・コール系譜のコードに落とし込んだようなシンセポップなのだが、「よくこんなの書いて歌うな!」というくらい複雑な音楽性なのに、肩に力が入っている感じが全くない。独特の緊張感が漂うのに神経質な印象は一切なく、変な角度から優しくくすぐられるような心地よさが続く。そういった聴き味は今年の3月にリリースされた本作にも引き継がれ、絶妙な湯加減の半身浴を提供してくれるような居心地がたまらないのだが、こうして改めてスタジオ音源で聴くと、楽曲構造の高度さや演奏の凄さに一層驚かされる。ザッパ〜カンタベリー系に連なるジャズロックと現行の南米音楽(ペドロ・マルチンスが大きく貢献している模様)をアラン・ホールズワース経由で繋ぎ、抽象性を高く維持しつつポップに仕上げた…という感じの音楽性は、はっきり言ってルイスと同等以上に凄いし、何かの亜流に留まらないオリジナリティを確立している。今年のフジロック直前に行われたインタビューでは、ジェネヴィーヴはルイスの最大の影響源であり、ルイスもジェネヴィーヴの最大の影響源である旨が述べられているのだが、それも納得の作品だ。ルイスが「最新アルバムは最高だ」と激推しするとおりの傑作だと思う。

ジェネヴィーヴの音楽を理解するにあたって最も良い比較対象になるのがKNOWER(ルイスとジェネヴィーヴのデュオ)だろう。今年の6月にリリースされた新譜は二人のソロ作品をそのまま掛け合わせたような音楽性で、各々に共通する部分が多いからこそ、ソロとの違いが明確に映えている。例えば、「I’m The President」や「The Abyss」は作編曲においてはルイス成分多めだが、ジェネヴィーヴの声が演奏の軸となることで独特の脱力感(ルイスのソロとは質が異なるもの)が得られている。また、「Real Nice Moment」や「It’s All Nothing Until It’s Everything」は、ビートこそルイス流のハイパーなものだが、リードボーカルまわりの和声感覚はルイスよりもジェネヴィーヴ由来に思われる。The Beatlesの「Yesterday」をBrainfeeder系の和声感覚で捻ったような「Same Smile, Different Face」も同様にジェネヴィーヴ寄りだし、変則4拍子系のリフと強烈に歪んだシンセ?がMeshuggahを想起させる「Do Hot Girls Like Chords」は、そうした印象を醸し出すイントロ&間奏部は各人のソロいずれともテイストが異なるが、その合間に入る穏やかなパートは明らかにジェネヴィーヴ寄り、などなど。緊張感と脱力感を併せ持っているという点では同じだが、その配合バランスは異なり、落ち着きなく突き進む躍動感(音色やグルーヴだけでなく、コードやフレーズの飛躍傾向においても)が前面に出るルイスに対し、ジェネヴィーヴは緻密かつ実直でいて、悪路を気兼ねなく突き進むような思い切りの良さと度胸(それが落ち着いた印象に繋がっているのかも)もある。ジェネヴィーヴのソロ曲について言えば、「Plate」はKNOWERに近い仕上がりなだけにこうした持ち味の違いが引き立っているし、「Black Shirts」も、ルイス・コール成分が薄いからか、Gentle Giant的なアイデアの存在感のほうが目立っている。こうした聴き比べを通して理解を進めていくと、本当に味わい深く魅力的な音楽だということが実感できて良い。

アルバムとしての『Forever Forever』についていうと、曲単位でも示されている時間感覚が全体の流れにより一層魅力的に示されているのが好ましく思える。「Message to Self」のゆっくり点描を重ねていくようなギターソロや、ブライアン・イーノにも通じるシンセサイザー類の煌めきがたまらない「Change Stays」など、一般的な歌ものからすれば時間の流れが遅く思える場面も多いのだが、そうしたパートでも緩慢な印象はほとんどなく、アンビエントではなく歌ものポップスの範疇にはっきり収まっている。広く聴かれるべき素晴らしいアルバムだ。

Jakub Zytecki:Remind Me

プログレッシヴメタルコア/ジェント(Djent)の名バンドDispersEで注目され、脱メタル志向を顕にした2017年からはソロ活動がメインになっているギタリスト、ジェイコブ・ザイテッキ(経歴についてはこちらが詳しい)のソロ3rdフル。初期の影響源はジョン・ペトルーシ(Dream Theater)やスティーヴ・ルカサー(TOTO)、エリック・ジョンソンやアラン・ホールズワースだというが、2017年のインタビューでBonoboやTame Impala、TYCHOやFlumeをお気に入りに挙げているように、近年の志向は完全にインディロックやエレクトロニックミュージック寄りになっている。本作の音楽性もまさにこうした演奏スタイルと楽曲&音響形式を掛け合わせたもので、ジェント流の躍動感とダブステップ的なバウンス感覚を融合し、Bon IverやFlumeに連なるドリーミーな音響で彩った感じの仕上がりが素晴らしい。その上で興味深いのが、出自を反映したテクニカルなフレーズ遣いだろう。現代ジャズ領域でも超一流として通用する演奏表現技術を備えつつ、技巧のひけらかしを良しとしないポップセンスもあるために、一般的なポピュラー音楽では考えられないくらい速く複雑な伴奏を歌ものに程よく落とし込めている。例えば「Morph」は、Animals As LeadersとBon Iverを足したらPolyphiaに接近した感じだし、そのBon Iver要素の有効活用という点ではSleep Tokenにも通じる。こうした手法がメタル領域でも認知されるようになってきた近況を象徴する作品とも言えるだろう。

個人的に本作に感じる最大の魅力は、テクニカルなメタル出身ならではのスリリングな展開とそちら方面にはあまりないゆったりした居心地が完璧に両立されているところにある。アンビエントで鎮静感あふれる「slot machines, fear of god」から次曲「The Ends」終盤の高速パートに至る流れが好例で、膨大な音数で弾きたおす場面と音数を絞る場面が違和感なく繋がる。聴き込んでも聴き流しても楽しいアルバムで、どれほど繰り返し接しても飽きることがない。いつまでも付き合っていけそうな有り難い作品だ。

君島大空:映帶する煙

リリース直後の感想はこちら。このアルバムを静かな部屋で聴いていると、安らぎには緻密な配慮と繊細な技術が必要な場合もあることを実感させられる。フィールドレコーディングの技法も駆使し、The Caretakerの音像を作ることがテーマの一つだったという本作は、スタジオでのポストプロダクションの賜物と言える部分も相当多いだろうが、その土台になっているのは卓越した演奏表現力で、徹底的に作り込むこだわりと、インプロ一発のライヴ録音をそのまま売りものにできてしまう技術とが、不可分に絡み合うかたちで協働している。70年代前半のソウルミュージック(「都合」「ぬい」あたりが特に近い)やPink Floydに通じるブルース感覚を、それと同時期のアシッドフォークに共通して漂う宅録的な親密さ(または孤独のあり方)を経由して、南米音楽やジャズ、テクニカルなメタルの技術でチューンアップしつつ、ポストロックや先鋭的な電子音楽の手法で変容させた……という感じの鵺のような成り立ちは、演奏とスタジオワークの双方に息づく表現意欲を融け合わせたからこそ得られるものでもあるのだろう。宵闇のなかでそっと弾き語るような「光暈」と、割礼にもスガシカオにもShellacにも通じるハードな「No heavenly」を並べてみても、曲調の面では大きな振り幅があるが、君島大空ならではの不機嫌な穏やかさ、平熱の情熱があるからこそ説得力を増すゴスペル感という点では、確かに地続きになっているようにみえる。全体の流れについても同様で、道筋としては起伏に富んでいるが、低めの体温で潤うようなテンションが一定に保たれているからか、アートワークそのままの滲んだ色彩に浸ることができる。ひとつのアルバムとして隅々まで素晴らしい作品だ。

以上を踏まえて感慨深いのが、本作がメジャー周辺のポピュラー音楽からエクスペリメンタルな音楽への橋渡しにもなっていること。これは、上記のような音像で聴き手の耳を慣らし育てる点についても、録音に参加しているバンド=合奏形態のメンバー(西田修大、新井和輝、石若駿)を含む人脈の広がりについても言える。ここを足がかりに様々な音楽領域を掘り下げることができるし、しかるのちに本作に戻ってくれば、旅先で出会った尖鋭的な作品に勝るとも劣らない逸品だということもよくわかる。そういう意味でも実に得難い作品だと思う。

Liturgy:93696

Liturgyのこれまでの歩みについてはこの記事終盤に、Hunter Hunt-Hendrix改めHaela Ravenna Hunt-Hendrixが本作で取り組んだジェンダー・アイデンティティの揺らぎ〜確立というテーマに関しては、こちらの優れたレビューが詳しい。後者に補足させていただくと、Meshuggah的な変則4拍子(本作では3連符版も多い)を基調とするガチガチに作り込まれたリズム構成と、ブラックメタル流の輪郭が崩れたギターを噛み合わせることで生まれる、溶解-固着または抽象-具象のせめぎ合いは、輪郭を崩し曖昧な方に向かうブラックメタルの系譜を引き継ぎつつそこに新たな輪郭を加えようとする意志をよく示しているように思う(いわゆるバースト・ビートもこうした按配をよく体現している)。そしてそれは、反デスメタルとして出発しアマチュアリズムを肯定した(90年代ノルウェー以降の)ブラックメタルが距離を置いてきた体育会系的な姿勢を、徹底的な練習(または規律)を経なければ演奏できない音楽性を通して再獲得する動きでもある。これは果たして先述のジェンダー的な問題意識に協調しうるものなのか、メタル的な“男性性”を揺り戻してしまうものか・それとも別物に換骨奪胎する試みと言えるのか、といったことには議論の余地があり(参考:SASAMI『Squeeze』のレビュー)、出発点にはなかった新たな混乱が生まれてもいるのだが、そこも含め非常に興味深く意義深い作品になっていると思う。

以上を踏まえてやはり言っておくべきなのが、このアルバムは濃密すぎて疲れるということだろう。15曲82分という長さはいいのだが、そのあいだずっとレッドゾーンに達したまま降りてこない、溶けないイカロスの翼で昇天し続けるような緩急構成は、おそらくは意図的なもので優れた説得力と必然性があるのも間違いないけれども、正面からしっかり向き合うと相当消耗させられる。そういうことも鑑みると、本作で結果的に表現されているのは、既存の規範からの解放というよりも、煩雑な儀式を完走することによる達成感、虚脱感とないまぜになった(ある意味ではその場かぎりの)満足感の方が近いのではないか。ただ、こういった複雑なニュアンスをアルバムというものの構造を用いて描き出せている作品は稀だし、高みを目指しつつあくまで人間くさい姿が示されていると考えれば好感も持てる。どこまでも味わい深い傑作なので、うるさい音が苦手でない方はぜひ聴いてみてほしい。

マイルス・ディヴィスの歴史的名盤『Bitches Brew』リリース50周年を記念したトリビュート・プロジェクトから生まれたアルバム。当初はロンドンで記念ライヴを行う予定だったが、コロナ禍のロックダウンにより開催不可能となったことから、代替案として3日間(3時間×3日)のスタジオセッションを敢行。即興演奏を録音しそれを編集するという(マイルスとテオ・マセロに倣った)手法のもと、トータル88分のアルバムが完成することとなった。本作について、プロデューサーを務めたマーティン・テレフェは以下のように述べている。

「僕たちがやりたかったのは、マイルスがミュージシャンたちに与えた自由と信頼、そしてレコードの精神を自分たちの音で表現することだった。『ビッチェズ・ブリュー』を再現するというよりも、あの作品におけるマイルスのスピリットを祝福する、という意味合いが強かったんだ」

「スタジオに入る前、あらかじめ書かれた音楽はまったく存在しなかった。計画さえなかったし、3日間の完全即興であの曲の数々が生まれたんだ。当時のマイルスがそうであったように、私たちも同じ方法でまったく新しいものを作ったんだよ」

「シャバカ(・ハッチングス)は今回のセッションが、大きな鍋の中で音楽を皆でかき混ぜながら、キャンプ・ファイヤーの周りに座っているようなとても共同的な感覚だった、と言っていた」

こうした発言のとおり、本作はマイルスの音楽のコピーにはなっていないのだが、そこにあった感覚や在り方は確かに引き継がれている。象徴的なのがアルバム全体に漂う気分で、いわゆる電化マイルス(1968年の『Miles in the Sky』から1975年の活動休止までの、エレクトリック楽器を導入した時期)の大きな魅力である退屈と刺激の混淆、いきどころを見失いつつ延々続けていたらいつの間にか達している(それらの繋ぎ目が溶けていて常に疲れつつ心地よい)ような感覚が、それを表現する技術や語彙は完全に更新されたかたちで再生されている。このような居心地は『Bitches Brew』よりもむしろ『Get Up With It』あたりに近く、「London Brew Pt 2. – Trainlines」の終盤で「In a silent way」のメインテーマ(元音源からのサンプリング、そして本作参加メンバーによる生演奏)が出てくることも鑑みれば、『Bitches Brew』だけを想定したのではなく、そこに絡む音楽領域を広く意識し取り組んでいるとみるべきなのだろう。実際、「Nu Sha Ni Sha Nu Oss Ra」はマイルスよりもSoft Machine(3rdアルバムの頃)やThird Ear Band(『On the Corner』にも参加したポール・バックマスターが関与していた)に通じる部分が多く、プログレッシヴロックとジャズが密接に絡み合っていた70年代前半の英国シーンを見据えているようなところがある。また、最後に置かれた「Raven Flies Low」には今のジャズやクラブミュージックに近い質感があり、Saultあたりにも通じる現代ブラック・ミクスチャー・ミュージックとして楽しむこともできる。かくのごとく豊かに入り組んだ音楽性を理屈抜きに楽しく聴かせる本作は、演奏の素晴らしさ(現代のUKジャズシーンを代表する12人が一同に会し録音:マイルスの担当楽器だったトランペットはあえて外されている)もあわせ、隅々まで充実した作品になっている。

個人的に、このアルバムというか「London Brew」「London Brew Pt 2.」を聴いていて興味深く思うことの一つに、そういえばマイルスの音楽にアフリカ音楽の要素ってそんなにあったっけ?というものがある。『Bitches Brew』をいま聴くと、アートワークではアフリカ的な表象が明確に意識されている一方で、音そのものはアフリカ音楽的なものよりもファンクに近く(そして、特にドラムやベースまわりのプロダクションは、ロック的な硬くはっきりしたものではなくあくまで60年代までのジャズに近い控えめな仕上がり)、ある意味で仮想のアフリカ音楽みたいなものになっている印象がある。これは、1970年の時点ではアフリカ発の録音作品は活発には世に出ておらず(西欧諸国の視点からすれば)、今と比べると世間一般の「アフリカ音楽」に対する認識の広さ/細かさ(例えばセネガルとマリの音楽要素を一括りにせず理解するなど)が段違いに不足していたのが大きいだろうし、70年代から80年代にかけて傑作を連発し世界中にアフロポップを広めたフェラ・クティやユッスー・ンドゥール、サリフ・ケイタのような巨人が現れた以前と以後とでは、「アフリカ音楽」自体が変わってしまっている(以後からみると以前の要素は「アフリカ音楽」と認識しづらくなっている)のもあるだろう。そういうことを考えた上で『London Brew』をみると、アフリカ音楽的なエッセンスも少なからずあるけれども、そうした形式を明確に前面に出す箇所は特にないことに気付かされる。これは、準備なしでの完全即興録音という制作体制からそうならざるを得ないわけでもあるが、そうした要素を不躾に用いずに自前=UKならではの手法で勝負する(レペゼンUKジャズ的な)姿勢の顕れともとれるのではないか。こうした意味においても、2023年ならではの技術や発想、リテラシーがよく示されている音楽なのだと思う。ここから広がる人脈も含め、どこまでも興味深く味わい深い作品だ。

Meshell Ndegeochello:The Omnichord Real Book

ミシェル・ンデゲオチェロの音楽は、自分にとってひとつの理想を体現してくれるものである。ミシェルの音楽には、いわゆるブラックミュージック全般に良くも悪くも付きまとう、コードやメロディの動きにおける縛りのようなものがあまりない。この「縛り」はおそらくはブルース的な引っ掛かり感覚(コードというかルートの進行でいえばⅠ→Ⅳ→Ⅰの反復/周回)に由来するもので、そうしたエッセンス自体は魅力的で自分も積極的に求めるものなのだが、他の要素がそうしたブルース成分に最適化されてしまうと、音楽全体の自由度にはかなりの縛りがかかる。そして、こうした縛りは個々の音楽におけるブルース成分の濃淡にかかわらず存在することが多い。歌メロの動きが好例で、ブルース的な反復進行を邪魔しないように洗練された上下運動(ゴスペルの系譜に顕著)が伝統的に受け継がれていった結果、そうしたブルースの濃度基準が低くなった後の世代でも先述のような「縛り」がうっすら影を落とすことになる。具体的には、ジェームス・ブラウン(ファンクの代表格とされるが、淡白な引っ掛かりの反復はそれ以前のブルースとは質が異なるようにも思われる:そのぶん演奏の引っ掛かりは強烈で、全体としては絶妙なバランスが生まれている)の影響下にあるヒップホップの系譜や、2010年代以降のオルタナティヴR&B(The Weekndやフランク・オーシャンはThe Cureをはじめとしたゴシックロックから大きな影響を受けているし、後者はアルヴォ・ペルトのようなミニマル音楽からも多くを得ている)、トラップやエモラップ(いずれもグランジ以降のヘヴィロックやエモ〜ポストハードコアを少なからず意識している)など。しかし、ミシェルの場合は、そうした縛りを意識的にすり抜け、それでいてブルース成分の旨みは濃いめに活かすことができている。「即興的ブラック・アメリカン・ミュージック」の滋味をはっきり受け継ぎつつ、伝統に縛られずに新たな境地を拓き続けていく。こうした魔術的な料理の腕前がよくわかるのが2018年リリースのカバー集『Ventriloquism』で、そこで採り上げられているアーティスト、特にプリンスとシャーデーは、ミシェルのこうした在り方と共通する部分が多いように思う。

『The Omnichord Real Book』は、ミシェル・ンデゲオチェロのこうした持ち味を集大成したような傑作だ。コロナ禍のロックダウン中にオムニコードを用いて作曲を繰り返し、それをもとにメロディや言葉、ビートを自在に生み出していったという本作には、クリス・ブルース、エイブラハム・ラウンズ、ジョビン・ブルーニとミシェルの4人によるバンドを軸として、ジェイソン・モラン、アンブローズ・アキンムシーレ、ジェフ・パーカーといったジャズ方面の若い達人が大勢参加している。ミシェルはそうしたミュージシャンたちのことを「スタイルに対するドグマがない」(既存のジャズなどの教義に縛られていない)と絶賛しているが、これは先述のようなミシェル自身の音楽性にも通じるものだろう。こういった意味でも相性の良いコラボレーションがなされた本作は、International Anthemレーベルの越境的な傑作群にも比肩する音楽的な広がりを、よりオーセンティックなブラックミュージックの流れ(70年代ソウルミュージックやプリンス、自身と同時期に盛況を迎えたネオソウルなど)と繋げつつ、アブストラクトな豊かさを伴いながらもあくまでポップな歌ものとしてまとめることができている。曲調は雑多で、含まれるジャンル語彙も非常に豊かなのだが、それらの混ぜ方やまとめ方自体にミシェルならではのクセが息づいているために、どんな変遷を繰り返してもこの人の音楽なのだという説得力が得られる。そういうこともあって、アルバムの流れはどちらかと言えばごつごつしているのだが、全体のまとまりはかなり良い。なんとも不思議な魅力に溢れた作品だと思う。

先に「アブストラクト」「雑多」と書いたが、曲順構成に関して言えば実はかなり意識的に作り込まれているようにもみえる。例えば、インディフォーク的な「Good Good」に続くのはアフロポップ的な「Omnipuss」で、そこから「Clear Water」のP-FUNK風味を経て「Asr」のアフリカ音楽〜ポストロック〜現代ジャズ(この曲はTortoiseのジェフ・パーカーがフィーチャーされている)に至る流れには確かな筋道があるし、これはミシェルならではの歴史認識のプレゼンテーションにもなっているように思われる。理屈抜きに良い音に浸ることもできるし、雑多な音楽要素を吟味し細かく読み解いていくこともできる。何度でも繰り返し聴ける素晴らしいアルバムだ。

Msaki × Tubatsi:Synthetic Hearts

London Brewの項でアフリカ音楽について、ミシェル・ンデゲオチェロの項でブルースのことについてふれたが、ブラック・アメリカン・ミュージックにおいてルーツ視されることが多い(少なくとも、人類史的には間違いなくルーツである)アフリカの音楽においては、アメリカ的なブルースの成分は薄いことも少なくない。菊地成孔の『聴き飽きない人々〈ロックとフォークのない20世紀〉対談集完全版』(Gakken、2007年3月22日初版)に収録された「アフロ」の項では、アフロポップ関連では日本屈指の識者であるD氏との対談で、以下のようなことが述べられている。(p21・22)。

菊地「ものすごく大ざっぱにいうと、アフリカのポップスというのは、アフリカ発のエッセンスがアメリカで都市音楽になって、それがもう一周してアメリカに入って、要するに自分の子孫に憧れてマネる、という『2周目』の感じがして、タイムマシン感というかな。そこがいいと僕なんか思うんですけど、子孫の顔つきもいろいろ違うところがね。(オーケストラ・)バオバブは実際には結成は70年代だと思いますけど、ファニア・オールスター以前に既にサルサの感じがありますよね。タイムマシンが壊れてる感というかね。ターラブ(アフリカ東海岸沿いに発達した大衆歌謡)が吸収してるものって、アメリカ以前の感じがあって、そこが新鮮だったんですよね。」

D「アラブとかインドとか。果ては日本の大正琴まで入ってきて。」

菊地「サバンナ感が少なくてね。歌声が『とにかく地平線の先まで届くように』とかいう、あの感じじゃないのよ(笑)。湿っぽいラウンジ感なわけ。ムード歌謡や演歌みたいですよね。」

D「東海岸は若干その気がありますよね。エチオピアの歌は演歌に近いという。エチオピアに行ったことがあるんですけど、アディスアベバからちょっと東の方の村を車で走ってたら演歌っぽいものが聞こえてくるんですよ。で、日本語なんですよ。本当に聴いてるみたいですね、日本の演歌」

この「湿っぽいラウンジ感」というのがまさにブルース的な引っ掛かりに乏しい進行感(+そうした引っ掛かりを気にせず泣きの進行に振り切る歌メロ)のことで、ブルース的なものを音楽嗜好の基盤に組み込んでしまった人は、主にこういったコード/メロディの質のためにアフリカ音楽にはまりにくくなる傾向があるように思う(自分も含め)。もちろんそうしたブルース成分の薄さは必ずしも悪いことではなく、ミシェルの項でジェームス・ブラウン(JB)について述べた「ブルース的な引っ掛かりが淡白なぶん、演奏の強烈な引っ掛かりとあわせて全体としては絶妙なバランスが生まれている」というようなことは、アフリカ音楽では一層起こりやすくなっているように思われる。フェラ・クティはJBの影響から出発しつつアフロビートを確立し、そのJBもトニー・アレン(フェラ・バンドのドラマーでアフロビートのキーパーソン)やフェラから大きな影響を受けたのは、上記のような資質が似通っていたのも大きかったのではないか。こうしたことを意識していろいろ聴き比べていくのは非常に面白いと思う。

以上を踏まえて『Synthetic Hearts』について言うと、本作は自分が今まで聴いた「ブルース的な引っ掛かりが淡白」なアフリカ音楽のなかでは、個人的に最も飽きず疲れず聴き続けられるアルバムになっていると思う。これは、リズムアンサンブルをはじめとした演奏の良さはもちろんのこと、曲自体が非常に魅力的なのが大きい。例えば冒頭の「Subaleka」におけるブルガリアンヴォイス的和声、そして「Madonna」の教会音楽的なオルガンなど。これは、メロディやコードの動きに縛りをかけるブルース的な引っ掛かりが少ないから可能になっている……と安易に言うことはできないけれども、MsakiとTubatsi Mpho Moloi 双方の拠点である南アフリカならではの音進行感覚(生理的な出汁の嗜好)が土台になっているからこそ生まれるものではあるのだろう。本作においては、そうした地味なようでいてドラマティックな作編曲が、あくまで日常に寄り添うような堅実な温度感覚のもと、淡々と(それでいて強靭な身体能力は目に見えるかたちで)具現化されている。曲順構成も完璧。本当によくできたアルバムだと思う。

これはあくまで個人的な印象なのだが、本作を繰り返し聴いていると、平均3分半のポップソングが美しく並ぶアルバム構成もあわせ、なんとなくThe Beatlesの名盤『Rubber Soul』を連想させられたりもする。そしてその聴き味は、ブルース成分の希釈または獲得という点で本作と似たようなポジションにあるような気もする。激しい感動はないが、心のひだを静かに満たしてくれるような肌触りとほどよい異物感が両立されていて、どれだけ接しても新鮮であり続けてくれる。汲めども尽きせぬ滋味にあふれたポップミュージックの傑作だ。

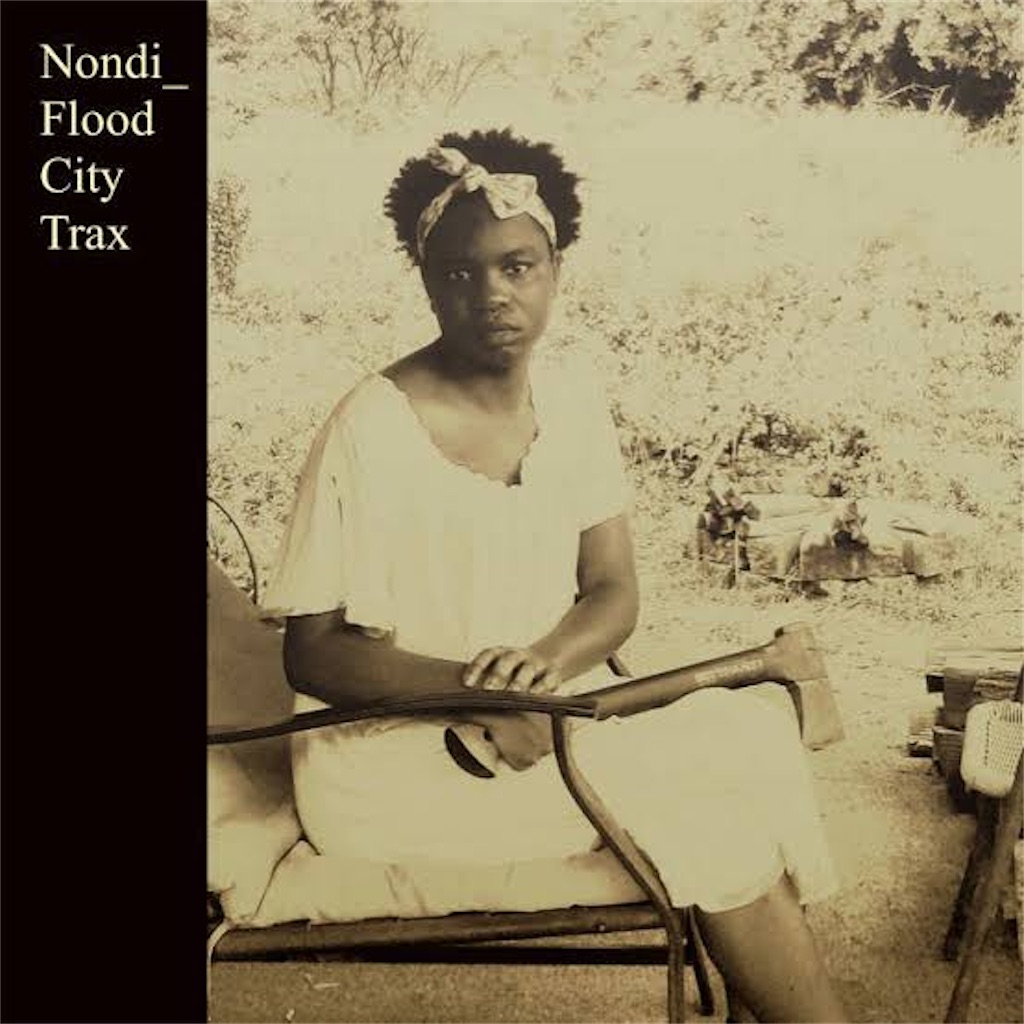

Nondi_:Flood City Trax

『Flood City Trax』の収録曲はいずれも速さの異なる複層構造からなるのだが、これは見る角度によって、または見る者の体調や気分によって、見えるものが大きく変わる。基本的には高域(ヴェイパーウェイヴ〜ドリームポップ的なシンセの上物)よりも低域(ブレイクコアまたはフットワークのビート)の方が速く、煌びやかな高域に対し低域は、泥の中でぶつかり合う重い残骸のように凄惨で混沌としている。これを例えば、起き抜けに聴くか寝る前に聴くかで比べてみると、どちらかと言えばテンポが速めに感じられる寝起きと、遅めに感じられる就寝前とでは、高域と低域のどちらに注目しやすくなるかが違ってくる(これも人によって異なりそうではある)。そして、そうやってフォーカスするレイヤー(真っ先に注目する層や、そこにまず絡めて聴く層をどこにするか、といった選択)が変われば、ビートやハーモニーの印象、受け取り方も変わる。速い低域(主)+遅い高域(従)として聴くか、高域(主)+低域(従)として聴くのとでは、組み合わせの総体としては同じようでも聴感上の効果は別物になる。こうしたことは他の音楽では意外と起こりにくい。リードパート(主にボーカル)+伴奏という形式の歌ものでは、聴き手の印象を揺さぶりすぎないように(発信側の意図を一意に伝えるために)パート間の関係性が整理されている(≒固定している、どれか一つの層に代表的な役割〜権威性を持たせている)ものだが、『Flood City Trax』はそうした整理をあえてしていないように見える。それでいて、全体のまとまりはとても良い。これは、同時に2~3つの曲を再生して違和感なく聴かせるような構造によるところも大きいのかもしれない。

『Flood City Trax』は、Bandcampの作品紹介ページによれば、Nondi_(米国人プロデューサーTatiana Triplinの別名義)の活動拠点であるペンシルバニア州ジョンズタウンにおける暮らしの雰囲気、貧困の孤立感をとらえた音楽であるという。ジョンズタウンは貧しく小さな工場の街で、1889年と1977年の大洪水を筆頭に、繰り返し水害に苛まれてきた。そうした歴史や記憶を反映した本作の楽曲は、いずれも速さの異なる複数の層から構成されている。基本的には高域よりも低域の方が速く、巻き込まれたら生きて還れないと思わせるほどに混沌としているのだが、これを洪水の水流になぞらえてみた場合、速いのは果たして水面と底流のどちらなのだろう。低音の音数が多いと考えれば底流が速い側にも思えるが、水面が泡立ち渦巻く様子を考えれば、視覚的なイメージからすれば底流は遅い側にも思われる。そうした印象の定まらなさ、見方によって解釈が大きく変わるさまは、夢見がちに美しい上物の旋律とモノトーンに蠢くビートが不可分に絡む曲構成によく対応している。楽しい思い出と悲しい思い出の関係性を固定せず(できず)、気分によって主と従が入れ替わることを音楽の構造が肯定する。『Flood City Trax』は、解釈の仕方が変わることをよしとする(せざるを得ない)さまをあらわす音楽でもあるのかもしれない。

これはあくまで個人的な印象だが、水を想起させる本作の音像や、仕合わせと不幸せがないまぜになったような居心地に接すると、諸星大二郎の短編「海の中」を連想させられたりもする。そういえば、Nondi_が影響を受けたというデトロイトテクノには、深海を表現上のテーマに据えたDrexciyaという重要ユニットも存在した。高度で変則的なビートミュージックとして楽しむこともできるけれども、感傷的な気分を(人の手には負えない自然災害というフィルターを通して)曖昧なまま鮮明に提示する切実な表現にもなっている。あらかじめセピア色の翳りが加わっているからこそいつまでも(いま以上には)古びないようなところも含め、様々な意味でタイムレスな音楽なのだと思う。

Normal Nada the Krakmaxter:Tribal Progressive Heavy Metal

自分も「トライバル・プログレッシヴ・ヘヴィ・メタル」というタイトルに釣られて聴いたのだが、この作品にはジャンルとしての「メタル」の要素はほとんどなく、「ヘヴィ・メタル」(狭義の音楽スタイルとして用いられることも多い言葉で、DIOやAcceptのような音を指す)や「プログレッシヴ・メタル」(一般的に連想されるのはDream Theaterのような音)の要素はまったくない。しかし、この何やら格好良い響きの言い回しから想像される音としてはかなり良い線をいっているし、シンセサイザーまわり(特に、ロックにおけるリズムギターが担当することの多い中低域で蠢くリフ)には確かにメタル的な歪みが加わっていて、音楽全体に得難い旨みを加えている。メタル本来の文脈からはかけ離れているが、そうした表象の換骨奪胎としては優れていて、この言葉に伴う意味合いを広げ橋渡しするきっかけにもなりうる。この作品を代表例としてメタル一般を語るような言説が出てきたらさすがに異議を呈さなければならないが、そういう誤解がなんとなく広まること自体は、メタルというものに対する人々の苦手意識を薄めてくれそうで良いのではないか。そうした影響を生むだけの魅力を持った作品でもあると思う。

このアルバムを楽しむにあたっての最大の秘訣は、ドラムのピッチ(音の高さ)に注目することだろう。例えば冒頭の「Beautiful Chaos」における、スネアのピッチがシンセサイザー群のコード感に絡むことで生まれる何とも味わい響き。ここに注目して聴くだけでサウンド全体の陰翳を格段に豊かに感じられるようになるし、打楽器パートの面白さをリズム面だけでなくメロディ的な観点からも楽しめるようになる。そう考えると、このアルバムにおける打ち込みパーカッションはトーキング・ドラムでもあり、本作はビートの音楽であるのと同時に(広義の)ハーモニーの音楽でもあることがわかる。ヘヴィメタルがビートよりもむしろハーモニーを重視する音楽だということも鑑みれば、「トライバル・プログレッシヴ・ヘヴィ・メタル」というタイトルはかなり的を得て(射て)いるのではないか。自分はこうした見立てをしてから一気に没入できるようになった。掴みあぐねている方はぜひ試してみてほしい。

本作のコンセプトはBandcampページで詳しく説明されている。ギニアビサウ共和国(西アフリカ)からポルトガルに至る音楽的越境の集大成なわけだが、mats/morganをコニー・プランクの超絶音響で磨いたような趣もあって、ザッパやレコメン系プログレが好きな人にもニューウェーヴ〜EBMが好きな人にもアピールする音楽になっている。Nyege Nyege Tapes入門としても非常に良いアルバムだ。

People In The Box:Camera Obscura

いつにも増して素晴らしいアルバムだが、細かい分析は置いといて全体的な印象についていうと、『寄生獣』や『亜人』の日常パートのような音楽、と考えたら個人的に一気に腑に落ちた。音楽構造も演奏も歌詞も、表面的には当たり障りなく見えるように徹底的に磨き抜かれているが、それでいて内部にはもやもやしたもの(毒や澱、というふうに安易に価値づけしてしまえる以前のなにか)が凝縮されている。リードパート(例えば「中央競人場」ではイントロのベースリフ→歌メロ→ギターリフ→…)に注目してさえいれば快適に巡回できるが、視界の隅や物陰では常に変なことが起こっていて、注意してそちらを見なければ全体像は掴めない。そしてそれでいて、意識の埒外で繰り広げられる豊かさは表面的な印象にもしっかり影を落とし、朗らかで親しみやすいがどことなく不穏、という佇まいに繋がっている。聴き手の音楽遍歴によって見え方(または見ることができる角度そのもの)が異なり、その上でどこからどう見ても独特の味わいに至るように整理されている、というこのバンドならではの異様なプレゼンテーションが、一層磨きあげられたかたちで結実した傑作だと思う。

各曲の音楽スタイルを他の何かになぞらえることも一応可能ではある。冒頭の「DPPLGNGR」は、Dream TheaterからHakenに至るプログメタルと、The BeyondやAlice in Chainsのようなグランジ寄りメタルのサウンドとを、djent以降の音響感覚でまとめたような仕上がり。「螺旋をほどく話」は、Rushやブラッド・メルドー(Rushの楽曲を軸に据えた2022年の『Jacob’s Ladder』)からパット・メセニーに至るような風合いがある。「戦争がはじまる」は、ムーンライダーズとYesをカントリー経由で繋ぐような味が好ましい。「石化する経済」は、カンタベリー系〜レコメン系をSlint的な鎮静感に浸したような仕上がり。「スマート製品」には、後期CoronerやToolをTalking Heads経由でキリンジの「都市鉱山」に繋げたような趣も。「カセットテープ」はThe Police「Every Breath You Take」の不穏な快活さを質の異なるなにかに変換した感じ。アルバムのイントロとアウトロは、Pink Floydの「On the Run」(『The Dark Side of the Moon』収録)を濃厚に想起させる、などなど。ただ、こうやって構成要素を抽出して指摘するよりも、それらの使い方(各々の曲やアルバムの流れにおける配置の仕方〜文脈の作り方)を考えるほうがおそらく大事だし、そうした料理の手管、掴みどころのなさこそが妙味になっている音楽でもある。こういうコンソメスープの作り方みたいなことのうまさでは比類なき高みにあるバンドで、そういうところが〈『寄生獣』や『亜人』の日常パートのような音楽(棘はあるが害意はない、だからといって危険ではないとは言い切れない)〉みたいな印象に繋がっているのだろうなと思う。

過去作との比較でいうと、本作はとにかく演奏と録り音が素晴らしく、曲が面白いのは大前提として、この唯一無二のバンドサウンドに浸るためだけに聴きたくなってしまう。そうした演奏の妙や曲作りにおける“対話”については、公式サイトに掲載されたインタビュー(前編、後編)に詳しい。本作に惹かれた方はぜひ読んでみてほしい。

PoiL / Ueda:PoiL / Ueda

2019年の『Sus』が話題を呼んだフランスのアヴァンロックトリオPoiL(ポワル)に、薩摩琵琶と声明の奏者としてオランダやスペイン拠点で活動する上田純子が加わったバンドの1stフル。ライヴでの共演を重ねた上で制作されたアルバムで(リリース後の4月にはRoadburn Festivalにも出演した)、先述の4人のうちBoris Cassoneがベースからギターにスイッチ、Benoit Lecomteが加入しベースを担当した5人編成で録音されている。本作は二部構成で、第一部(1~3曲目)は厄除けの儀式である「九条錫杖」、第二部は平家物語の「壇ノ浦の戦い」が主題。いずれも複雑ながら非常に聴きやすく、合計31分というちょうどいいボリュームもあって何度でもリピートできてしまう。聴き手の集中力をそれとなく引き出し、程よい緊張感を持続し没入させる居心地は、例えばジョン・コルトレーン『A Love Supreme』(至上の愛)とMeshuggah『Catch 33』の双方に通じるものだと思う。

本作最大の売りはやはりリズム表現だろう。第一部の「九条錫杖」は7拍子が主体、第二部の「壇ノ浦の戦い」は3拍子が主体。例えば、「九条錫杖」Part 2の冒頭に入るシンセサイザーのシーケンスは20+20+16=56拍で1ループ(31秒から46秒まで)、それに対しベースやギターは14拍ループなので、後者が4回繰り返されると56拍となり前者と長さが一致する。また、「壇ノ浦の戦い」Part 1の冒頭は、3拍のうち2拍目にアクセントがくる分節フレーズをA、3拍の1・3拍目にアクセントがくる分節フレーズをBとすると、最初の薩摩琵琶リフはA×2+B+A×3、以降はいずれもA×3+B+A×3となっている(3拍×7ループとなり、第一部と第二部のリズムコンセプトを中継する役目を担っている)。以上のような入り組んだ構造は、何拍子か当たりをつけた上で意識的に数え検証を繰り返さないと把握するのも難しいが、一度掴めさえすればこれほど心地よく浸れるものもそうはない。そうした印象に大きく貢献しているのが卓越したリズムアンサンブルで、上記のような音楽性の系譜(King Crimsonの2000年作『The ConstruKction of Light』や近年のMagmaに近い)にファンク的な一体感を加えた楽器陣は、シャープな切れ味とがっちりした手応えを理想的に両立している。その上で何より素晴らしいのが上田純子のボーカルだ。機敏なバッキングに付かず離れず寄り添う上田の語りは、滑らかな進行感と強靭な引っ掛かりを兼ね備え、先述の複雑な拍節感覚をかいくぐりながら(ある意味ではポリリズミックに絡みつつ)濃厚な粘りを加えていく。自身が展開を先導する無拍子の声明パート(「九条錫杖」Part 1など)も見事というほかない。こうした技量の凄まじさや相性の良さ、それらの巡り合わせの得難さがよく示されている作品だと思う。

以上を踏まえてもう一つ重要なのが、このメンバーだからこそ生まれるすぐれた暗黒ユーモア感覚だろう。MagmaやUnivers Zero、Presentなどに連なる(Zeuhlという括りで語られることもある)重くストイックな室内楽的アンサンブルを引き継ぎつつ、洗練されたリズム処理がもたらす享楽的な爽快感も伴っているPoiLの音楽は、独特の仄暗い楽しさを湛えながらも、はっきりしたリードパートがいないためにそうした持ち味を明確に押し出すことはできていなかった。しかし、そこに上田の厳粛で外連味あふれる声が加わることで、特有の暗黒ユーモア感覚が確かに前面に出るようになっている。こうした持ち味の絶妙さも本作の聴き飽きなさに大きく貢献しているように思う。隅々まで素晴らしいアルバムだし、この編成での日本公演が実現することを願うばかりである。

Queens of the Stone Age:In Times New Roman…

国内盤CDのライナーノーツを担当した。1stフル以降は距離を置いていたストーナーロック(リーダーであるジョシュ・ホーミ自身はこのジャンル名を好まず、Robot Rockと言うことが多かった)的なサウンドに回帰しつつ、フレーズやリズムの組み方は大きく進化した作品で、個々のフレーズに注目するほどにアレンジの面白さに唸らされる。印象的なギターリフはいずれもシンプルながら変則的で、ロックンロールならではのモノトーンな進行感(テンション維持効果)と様々な文脈にまたがる越境的なニュアンスを兼ね備えている。そうしたフレーズの複層的な絡め方も抜群にうまく、歌メロの切り込み方により生じる独特のコード感も味わい深い。このような楽曲構造を具現化する演奏も絶品で、特にジョン・セオドアのドラムスは、Led Zeppelinのジョン・ボーナムにも匹敵する極上の力加減(とんでもなくパワフルなのにうるさくなりすぎない、うまい肩叩きにも通じる心地よさがある)を美しく整った骨格で実現したようなありがたみに満ちている。強靭な楽器アンサンブルに退廃的な柔らかさを加えるジョシュのボーカルも素晴らしい。「50回聴いても新しい発見がある」という通りの完璧なアルバムだ。

個人的に最も好きなのは中盤のハイライト「Time & Place」。冒頭の単音リフ(8分音符3つぶん×3音を一周期とする)を4回繰り返したのち、そのグリッドを4拍子系に組み換えたMotorikビート的なドラムス(8分音符×16の長さを一周期とする)が入ってくる構成で、16と9が絡むポリリズムになっているのだが、バンドのアンサンブルが端正に磨き上げられていることもあってか、小難しいことを一切考えずにのれてしまう。ミニマルな要素を軸に据えた音楽の歴史全体を見通しても傑出した作品だろう。Neu!やTelevisionが好きな人にもアピールする部分が多いと思われるし、様々なジャンルの音楽ファンに聴かれてほしいものである。

Sanguisugabogg:Homicidal Ecstasy

今年も優れたデスメタル作品が多数リリースされてきたが、個人的な好みからすれば、アルバム単位で最も肌に合うのはこれだろう。Sanguisugaboggはネット上ではどちらかと言えばネタ扱いされているバンドで、難読ロゴや馬鹿馬鹿しく陰惨な歌詞など、デスメタルの過激なイメージをユーモラスに打ち出していることもあってメタル内外の双方から白い目で見られている感がある。しかし、作品やライヴパフォーマンスは非常に強力で、2021年の1stフル『Tortured Whole』が高く評価されたり、今年のUSツアーに帯同したKrueltyメンバーに技量を絶賛されるなど、マニアからは十二分に認められている存在でもある。今年リリースされた2ndフル『Homicidal Ecstasy』はそうしたバンドのポテンシャルが理想的に発揮された傑作で、作編曲・演奏・音響構築のすべてが素晴らしい。SanguisugaboggはCannibal CorpseやMorticianと比較されることが多いようだが、本作の楽曲に近いのはCryptopsyの『None So Vile』あたりで、そうした重低音シンフォニーを2000年代以降のブルータル/スラミングデスメタル経由で発展させ、それでいてフレーズ構成はシンプル&キャッチーに留める、という塩梅が実にいい。その上で、そうしたブルデス方面ではあまり出てこないコード感の導入も巧みで、「Narcissistic Incisions」のスローパートで聴けるdiSEMBOWELMENT直系のゴシック感覚は、アルバム全体の色彩や陰翳をぐっと豊かにしている(自分が本作を好きな理由の30%くらいはここにある)。ギター二人のうち一人がベース・キャビネットを使ってサブベース級の極低音を出す編成もアイデアの勝利という感じで、ドンシャリ系劣悪音質ブルデスによくあるタイプのcavernous(洞窟)音響を磨き上げ、近年のポピュラー音楽における重低音(メタルが得意とするのは中低域なので、対応できていないバンドも少なくない)基準に適応できるようにした感じのプロダクションに完璧にはまっている。もちろん演奏は極上だし、曲順構成も申し分ない。本当に良いアルバムだと思う。

今年の上半期に出たデスメタルで他に良かったものは?と問われてまず思い浮かぶのは、Nothingness、Ulthar、VoidCeremony、Lunar Chamber、Phlebotomized、KUSARU、DeathCollector、Static Abyss、Grotesqueriesあたりだろうか。個人的なデスメタル嗜好はOSDM(Old School Death Metal=初期デスメタル)や不協和音デスメタル寄りで、ブルデスやテクデス方面の音は得意ではなかったのだが、双方の領域を橋渡しするSanguisugaboggのようなバンドが優れた作品を出してくれることで、自分も少しずつ守備範囲を広げることができている。これからも面白いジャンルであり続けてくれそうで何よりだ。

Xiu Xiu:Ignore Grief

おぞましい。しかし、突き抜けて爽快に聴けてしまう音楽でもある。Bandcampの作品紹介ページによれば、収録曲のうち半分はエクスペリメンタルなインダストリアル形式、残りの半分はエクスペリメンタルな現代音楽形式だという。その半分(全10曲のうち半分ということであり、先述のインダストリアル曲/現代音楽曲の区分にそのまま一致するとは限らない)は現実で、残りの半分は想像。現実の曲は、バンドの関係者5名が味わった人生最悪の出来事を何か別の形に変換しようとする試み。想像の曲は、ロックンロール黎明期のバラッド形式であるTeen Tragedyを拡大・抽象化したもので、先述の5名に起きた事柄を知って受けとめることによりバンド自身の巨大な感情を浄化するための跳躍点になっている……。といったコンセプトが、歌詞で描かれる陰惨なエピソードや、太宰治『人間失格』の一節を引きつつ述べられている。インタビューによれば、こうした表現はネガティブな感情を浄化するのではなく整理する(自己破壊的なものから生産的なものへ再構築する)ためのもので、聴き手に表面的なショックを与えて良しとするのではなく、恐怖というものに向き合い、いかに共感したり服従しなかったり再構成するか、といった営為こそが主眼になっているようだ。そうした意味において、本作は非常に私的で切実な表現作品なのだが、それがきわめて上質なホラー・エンターテインメントとして楽しめてしまうものにもなっているのが世知辛いところであり、そして本作の在り方を示す重要なキーポイントでもあるように思われる。

『Ignore Grief』の音楽性を一言で表すなら、Coilとティム・ヘッカーをThis Heatやペンデレツキ経由で結びつけたようなゴシックインダストリアルという感じになるのだが(先掲インタビューによれば、現代音楽サイドの曲はテクノとして作った曲からビートを取り払ったものだという)、そうした音楽が少なからず持ち合わせるこけおどし感のようなものが、本作の収録曲にもかなりの濃度で漂っている。重苦しく複雑なニュアンスを崩さず、しかしそれが聴き手に明確に刺さるようにするために、わかりやすくショックインパクトを伝える音響手法を選ぶ。そこからこけおどし感を読み取れてしまうのは、ホラー映画一般に現代音楽の手法が用いられてきた歴史も関係しているのだろうし、Xiu Xiu自身が実際にこうした技を用いつつそれを高い純度で磨き上げているのも大きいのだろう。「Tarsier, Tarsier, Tarsier, Tarsier」(Tarsier=メガネザル)における、地下水道の果てから聞こえてくるような喚き声、こけおどしの恐怖演出にも心底からの悲嘆(または、誰かに届くことを諦めつつ漏れ出てしまう罵倒)にも聞こえる音は、シリアスさと外連味とがその際を見極められないくらい密接に絡んでいる姿をよく示しているように思う。

『Ignore Grief」(悲しみを見過ごせ)というタイトルは、文字通りそうせよという指示ではなく、そうした行動に対する批判的な姿勢を示しているようだ。聴き手を冥い感情に向き合わせつつ、慣れてきたら気安く流してしまえるようにもなってしまう聴き味は、良くも悪くもそうしたタイトルの在り方によく対応しているようにみえる。

Zoë Mc Pherson:Pitch Blender

今年の5月末に長谷川白紙のインタビューをさせていただいたのだが、そこで出た話題の一つに、EPONYM 1Aでの∈Y∋(山塚アイ)のシンゲリ中心DJセットについての話があった。

「シンゲリもある種、テクスチャーとリズムの境界線にあるものを常に取り扱っていると思うんです。非常に示唆的で重要だと思うのが、シンゲリは現地の言葉でケレレ(kelele)と呼ばれていて、これがスワヒリ語でノイズという意味なんですよね。つまり、それが整頓されたパルス、秩序化されたリズムであるのか、単なるノイズであるのか、という問題を常にシンゲリは取り扱っている。そこに対して∈Y∋さんが仕掛けてきたアプローチは、ずっと加速してずっと落ちてこない。そして、音質がどんどん変化していく。これは要するに、非常に速い身体で秩序化されたリズムであるのか、それともノイズであるのかという問題。本来ならこれは、あまり明示的でないはずなんですよね。個人の感覚によっても違うでしょうし。ただ、それがあるかのように見せかけられている。∈Y∋さんのセットはそういう現実をすごく提示していると思っていて。こんなことを考えずにただ踊れるというだけで素晴らしいセットだったとも思うんですが。そこの影響は確実に受けています」

原稿では字数制限のためにカットしたものの、自分の発言としては∈Y∋のジョン・ゾーン『Naked City』への客演〜Napalm Death人脈〜グラインドコアという関連事項も出していて、ブラストビートの痙攣的な速さをどう捉えるか(打点一つ一つをBPMとみてそのまま乗るか、その半分なり四分の一のBPMで乗るか、それともギターリフの回転に合わせてBPMを読み取るか)というのをシンゲリと絡めて話したりもした。という具合にとても興味深い話が伺えたのだが、思い返してみれば、ここで「拍子」の話を出さなかったのは勿体なかった気もしてくる(脇道に逸れすぎるのでインタビュー仕事としては避けてよかったのではあるが)。シンゲリやグラインドコアのビートは大部分が4拍子系に収まるため、基本的には「拍を数える」という行動で聴き手のリソースを要求することはない(もちろん例外もある)。それならば、4や3といった多くの人が慣れている拍子でないグルーピング=変拍子を用いるものに関しては、先述の「非常に速い身体で秩序化されたリズムであるのか、それともノイズであるのかという問題」をそのまま問うことはできるのだろうか。変拍子が明示する輪郭の特殊さが“秩序化された”側面を一層強調することになるのか、それとも数える難度が上がることで拍節の切れめを捉えにくくなった結果より“ノイズ”的な印象が強まるのか。長谷川白紙の音楽でいわゆる変拍子が多用されることも鑑みれば、かなり興味深く掘り下げられる話題だったようにも思える。

以上を踏まえて聴いてみてほしいのが、本作『Pitch Blender』の冒頭を飾る「On Fire」である。この曲はシンゲリ的な高速連打ビートを軸としていて、それが淡々と長く続く→一瞬ストップ→再び開始というサイクルから無秩序な印象が前面に出ているのだが、実はこのループ、41拍で明確にカウントできるものになっている(自分は10×3+11と数えている)。やたら長くていちいち数えられることも少ないだろう(しかも、41は素数なので3や4や5といった最小単位の繰り返しで把握するのも容易ではない)ループとシンゲリ的な高速ビートを掛け合わせることで、先述の「非常に速い身体で秩序化されたリズムであるのか、それともノイズであるのかという問題」がまた違った角度から問われることになる。曲調としてはシンプルにも見えるが、提起している問題についても、とことん爽快な聴き味の面でも、とても意義深い曲なのではないかと思う。

その「On Fire」に限らず、『Pitch Blender』にはリズム構成が特殊で面白い曲が多数収録されている。スリップビートを多用する複層の絡みが心地よい変則フットワーク「The Spark」、曲が進むにつれて9拍子のループ単位が鮮明に見えるようになっていく「Blender」、6+4または6+6(一部で6+8)ループが交互に現れる展開が6+6ループに収束する「Lamella」などなど。そして、そうした楽曲群がどこまでも艶やかなサウンドで彩られ、理屈抜きに格好よく仕上げられているのがたまらない。サイバーパンク的な加速感とトライバルな加速感がエッセンスのレベルで融け合っている(どことなくThe Pop Groupに通じるものが感じられたりもする)雰囲気も好ましい。アルバム全体の流れまとまりもとても良く、何度でも繰り返し楽しめる。クラブミュージックと変拍子を必然性をもって両立できること、そしてそれにより提起し掘り下げることができる概念もあるのだということがよく示された傑作だと思う。